Не кукольный спектакль от Дмитрия Ши в Омском ТЮЗе

В Омском ТЮЗе прошла премьера спектакля «Холстомер» по одноименной повести Льва Толстого. На постановку театр пригласил Дмитрия Ши из Барнаула, режиссера театра кукол, главного режиссера Алтайского государственного театра кукол «Сказка».

Накануне премьеры, в день сдачи спектакля, состоялась наша встреча с Дмитрием. Говорили долго, содержательно и интересно. Интервью мы размещаем без сокращений. В названии рубрики есть слово «детали» – пусть все в деталях и остается.

Дмитрий Ши, режиссер

Как тебе Омск?

– Я не ожидал, что Омск такой большой город. Здесь я впервые и, признаться, думал, что в Омске всего тысяч 600 жителей. О том, что это театральный город, что здесь много театров и какие они, я знал. Знал об Арлекине и о том, что у театра есть свой фестиваль –это очень круто на самом деле. Никита Запаскин, художник, с которым у нас есть совместные проекты и он работал с омскими театрами, мне много рассказывал о городе.

Мне понравилось, что город чистый, широкий, с прекрасной архитектурой! Омск – мое замечательно открытие!

Как сложился творческий союз с ТЮЗом?

– Так вышло, что главный режиссер театра Анастасия Старцева – моя однокурсница по режиссерской школе, она и предложила мне сотрудничество.

Я предлагал другие названия, но сошлись на «Холстомере» в итоге – синтезе кукол и драматического театра.

Читка пьесы

Сценическую жизнь повести нельзя назвать насыщенной. Ее ставили в Большом драматическом театре в 75-ом, в Иркутском академическом в 18-ом, в Самаре и недавно во Владимире. Одна из постановок – кукольная. Довелось что-то посмотреть?

– Не смотря на то, что я режиссер кукольного театра, в последнее время много ставлю в драме. Так сложилось, что за «драматическим миром» слежу не активно. Среди театров кукол моя насмотренность и информированность гораздо больше. Для меня среди существующих постановок «Холстомера» две значимые работы – Георгия Товстоногова в БДТ, которая и сейчас выглядит мощно и крупно, даже в видеоверсии, и Руслан Кудашов, который выпустил «Холстомера» в Бресте в театре кукол. Постановка Кудшова – что-то камерное, небольшое… Вот эти работы я бы отметил особо.

Как ты пришел в кукольную режиссуру? Начиналось же все с актерства?

– На самом деле резкого перехода от актерства в режиссуру не было. Я тогда заканчивал третий или четвертый курс и дополнительно почти поступил на режиссуру в ГИТИС к Сергею Женовачу. Но учиться не смог, потому что понял, что еще одну учебу да еще в Москве мне не осилить. И поехал актером по регионам. Но намерения учиться на режиссера не оставлял. Я знал, кто в России набирал на обучение режиссуре в театре кукол, но меня не совсем устраивали мастера, набиравшие курсы. Ни Тумина, ни Кудашов тогда набор не объявляли. А мне хотело именно к ним. Я даже подумывал о мультипликации, потому что к театру кукол ближе всего анимация.

К 16-му году, когда я поступил в Белорусскую академию искусств, я уже достаточно много знал об этой школе. Они не раз приезжали в Россию, а у нас ставили белорусские режиссеры, и были эти работы очень мощные и инаковые по сравнению с тем, что я видел в российском театре кукол. Это было совсем другое искусство! И я поехал в Белоруссию, не совсем представляя, к какому мастеру я попаду на обучение. Но я понимал, чего хочу и, что обучаясь именно в этом контексте, есть возможность серьезного роста. В итоге – поступил на заочное отделение на 6 летнее обучение и каждую сессию обходил все театры кукол и смотрел все премьеры. Кукольный театр в Белоруссии был на слуху гораздо больше, чем драматический. И премьеры в кукольных театрах затмевали все другие спектакли и театры.

Для меня стало очевидно, что находясь в контексте Белорусского театра кукол, ты начинаешь иначе смотреть не просто на театральное искусство, а на саму жизнь – через другую оптику.

Знаковые имена в российском театре кукол – Деммени, Образцов – выходцы из драматических студий. Их школа, в первую очередь, драматическая. Думаю, поэтому в России театр кукол до сих пор приверженец человекоподобия. А максимально подробной должна быть кукла в своем существовании на сцене, в кукловождении. Как человек, только еще более акцентировано, подчеркнуто. Кукла, например, в украинском театре – это всегда была обрядовая история, некая сакральная, обладающая большой энергией сила. А Белорусский театр кукол всегда отличался именно гротеском. И Анатолий Лелявский и Алексей Лелявский, создав гротесковую кукольную школу, именно такой театр и продвигали, развивали. И для меня это то, для чего я туда поехал.

Перед тем, как уехать учиться в Белоруссию, я уже года три-четыре работал актером и к тому времени уже влюбился в творчество Резо Габриадзе и в марионеток – в тонкое сверхкамерное искусство, которое люблю до сих пор. После окончания обучения я чувствовал, как во мне «распускалось» то самое гротескное, большое, как из чего-то маленького, камерного, откровенного и важного, выросла возможность осилить большую форму.

Так появились «Ангелочек», «Корова»…

Сейчас у меня начался другой творческий этап, когда мне интересны драматические театры с большими сценами и большими формами.

Читка пьесы

ТЮЗ – и театр не кукольный, и актеры – не куклы, соответственно. Как идет работа?

– Современный актер – это набор навыков. И чем больше навыков, тем он конкурентоспособнее. Если ты поешь, танцуешь, плюс психофизика, а в театре кукол – кукловождение, тем у тебя больше шансов быть задействованным у разных режиссеров. Хороший актер способен на переключение: сегодня ты ходишь на двух ногах и просто говоришь текст, а завтра ты делаешь еще много всего, сочетая в себе несколько творческих начал.

Репертуар ТЮЗа я не знал, посмотрел только два спектакля и попросил труппу сделать видеовизитки. Вот так собралась команда. Мне были важны не именно молодые актеры, первостепенную роль при выборе играло наличие внутреннего содержания. Зрители приходят смотреть не на технические навыки, а в первую очередь ждут со сцены игры, энергии, эмоции.

На репетициях мы договорились о том, что заданный темп необходимо выдержать, о том, что необходимо переключаться, выходя из «кокона» драматического артиста. В спектакле задействована маска, как возможность и способ отстранения от персонажа, как постирония по отношению к тому, во что превращается человек к концу жизни со всеми своими пороками.

Актерский состав оправдал мои ожидания. Ребята почувствовали атмосферу карнавала, которую дает маска. Проза Толстого очень насыщенная, густая, тяжелая и нам важно было дать ей противовес, чтобы это получилось карнавально, чтобы зритель воспринял и с легкостью вошел в историю. Чтобы мог задуматься: превратился ли я в такую же гротескную маску? А с другой стороны, когда он уже внутри истории, безболезненно увидел суть.

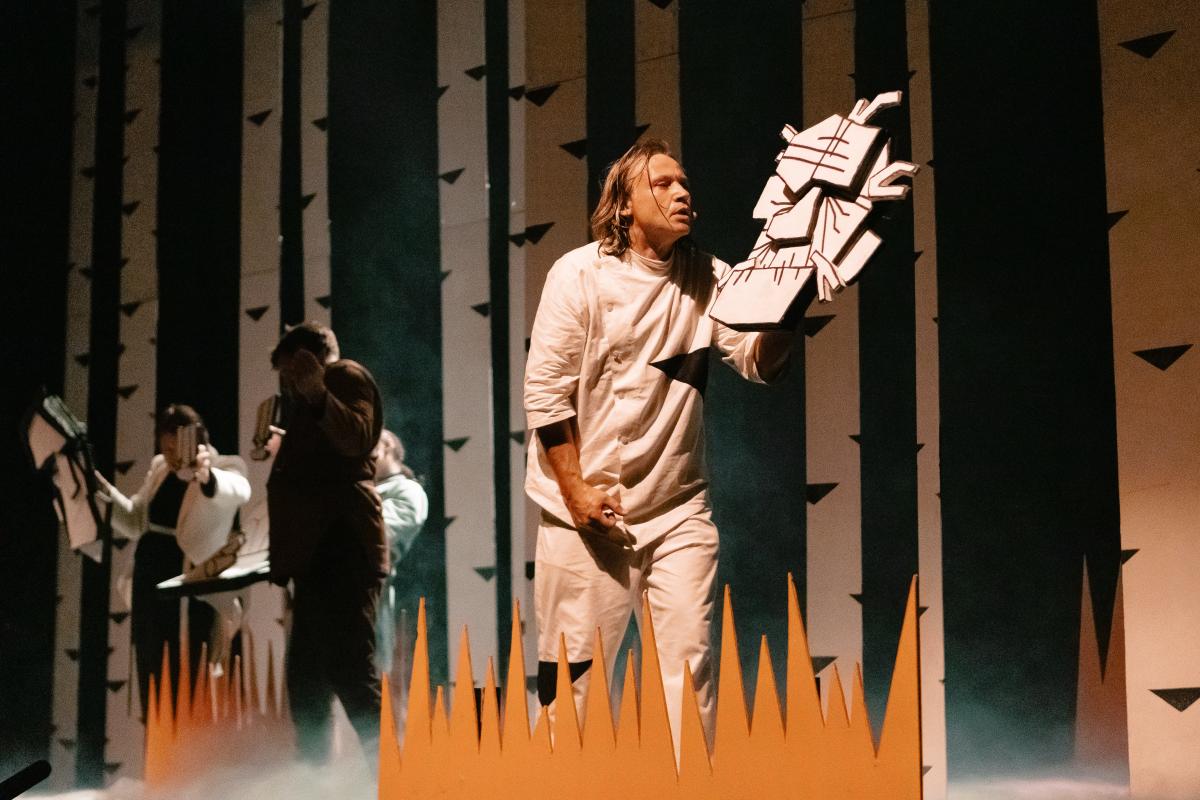

Сцена из спектакля

Изначально повесть называлась «Хлыстомер», а потом автор переименовал ее в «Холстомера». Не было желания взять первоначальное название? По мне, оно более точно отражает суть.

– Пока ты не сказала, я об этом не задумывался. Но соглашусь с тобой: «Хлыстомер» – точнее к самой истории. Имея определенную начитанность, зритель поймет, в чем суть и с «Холстомером». Четкого противовеса между названиями у меня не было, но ты посеяла во мне какие-то мысли.

Творческая команда спектакля как сложилась?

– С Витей Клочко мы выпускаем не первый спектакль. В октябре мы работали над «Капитанской дочкой» в Томском театре кукол. Витя – яркий представитель белорусской кукольной школы. Мне нравится его образное мышление, когда мне нужен предметный театр или образный, мы понимаем друг друга в буквальном смысле без слов. Остальные члены команды местные и они профессионалы. Конечно, у меня есть свой композитор и свой художник и я, честно говоря, учился снова ставить подробные задачи (прим.: смеется), потому что моя команда меня понимает с полуслова, взгляда, жеста и не нужно тратить силы на объяснения. Это небольшая сложность в постановке спектакля – вспоминать, что ты умеешь что-то формулировать. Когда мы, например, работаем с Ренатом Шавалиевым (прим.: Ренат Шавалиев – актер, композитор), он омич, кстати, живет в Питере, то мы больше жестикулируем. Музыку к «Холстомеру» писал Андрей Пересумкин – качество музыки потрясающее. Я прописал ТЗ, все прилагательные относительно композиций и он четко сработал. С хореографом тоже работа сложилась. Яна присоединилась в финальном этапе работы, отточив и доведя до совершенства все тонкости задуманной пластики.

Сцена из спектакля

Ты уедешь, ребята будут репетировать без тебя. Не переживаешь за спектакль?

– Это отдельная история как нужно отпускать спектакль.

Как нужно его отпускать?

– (Смеется) Время, которое было отведено на работу, позволило мне отстраниться и отпустить. Добавляя, исправляя, я смотрю спектакль уже как зритель. Я уже отстранен.

Но с разными работами и отношения разные. Все зависит от времени работы, насколько ты успеваешь. Бывает так, что ты уже уехал и только потом «выныриваешь» из всей истории. В конкретном случае уже сложилось цельное полотно, актеры почувствовали существование, я только уточняю какие-то вещи. Понятно, что физически для ребят спектакль не простой. Но всегда есть главреж! Я тоже главреж и также пытаюсь помочь своим ребятам, когда уезжает приглашенный режиссер, помогая сохранить спектакль, не меняя смыслов и не смещая акцентов.

Был такой спектакль, который и репетировался тяжело и отпускал ты его тяжело?

– Был. И не один! Каждый спектакль – не новая мука, но новая история, и ты порой не сдержан в каких-то эмоциях. С «холодным носом» на свое детище, свои задумки и задумки своей команды смотреть невозможно. Это часть профессии и никуда от этого не деться.

Было такое, что спектакль вышел, а тебе хочется что-то изменить или вообще все переделать?

– Это не только у меня. Это у многих бывает! Присылают театры видео и насколько есть возможность это сделать дистанционно, вношу изменения. Понятно, что у театров, за редким исключением, отсутствует возможность пригласить режиссера на ввод или еще на какую-то причину, но связь я стараюсь поддерживать, комментировать, подсказывать.

В былые времена ты учился в Академии Сергея Безрукова «Руководители театров будущего» и принимал участие в лаборатории Владимира Машкова на ту же тему. Твой театр будущего?

– Скажу честно, что я очень рад, что в России прописали нормативы культурной политики, и стало понятно, в какую сторону мы будем развиваться. Это не ответ госслужащего, а ответ человека, находящегося внутри процесса. Стали понятны правила игры, о которых мы не имели понятия некоторое время назад, на что ты как режиссер, должен обращать внимание. Мы не просто ничего не понимали, так еще и накручивали сами себя: одному это можно, а у другого – то же самое, но ему нельзя. Когда-то случился перекос, театральный мир не понимал, по каким законам существует. А сейчас все становится на свои места. Эти правила есть и не важно, нравятся они кому-то или нет. Для меня театр будущего – это в первую очередь история игры по внятным правилам и уже к ним ты добавляешь что-то свое, авторское. Но у тебя есть то, на чем ты твердо стоишь, фундамент, который наконец-то появился. Это не рамки, потому что театр – всегда выход за них. Это именно фундамент, на котором ты стоишь и взращиваешь что-то свое.

Творческие планы?

– Четвертого июля я улетаю в Краснодар, в Краснодарский краевой театр кукол. Мы будем ставить «Маленького принца» Экзюпери. Это будет кукольный спектакль и очень непростая работа. Я считаю, что произведение претерпело непростительные изменения, как на сцене, так и в литературном мире: повесть растащили на какие-то цитатки, изменив смыслы. Почему я взялся за эту историю: когда я читал дневники Экзюпери, мне стало понятно, про что ставить. Все пазлы сложились! У Экзюпери был друг, который пропал, потерпев крушение на самолете. Все уже смирились с тем, что он погиб, кроме Экзюпери. И молодой автор летал над тем местом, (а он был летчиком, как мы помним, разных авиаций – военной, гражданской) – где пропал товарищ, приземлился и друг вышел именно на то место, где его «ждал» Экзюпери. Я не знаю, как так получилось! Друг произнес: «Надежду я не потерял только потому, что видел, что меня искали, что я кому-то нужен!» И все то время, пока Экзюпери летал, для него было важно давать людям надежду: на мирное небо, на весточку из дома. И для меня ЛЕТЧИК в моей истории – тот, кто ищет смыслы. Смыслы в том, чтобы полететь. Все действие будет происходить в аэропорту, все персонажи – сотрудники аэропорта: Король – тот кто возит тележки с чемоданами. Он их властитель. Если человек теряет багаж, то – все! Маленький принц – мальчик, который ждет в аэропорту самолет вместе с мамой. Стюардесса – это Роза. Фонарщик – человек, который чинит в аэропорту светящиеся таблички. Рейс задержан – летчик не пришел. А он как раз ищет смысл для того, чтобы взлететь. Это человек, дошедший до такого состояния, который не видит смысла идти на работу.

Взлететь – метафора, обозначающая смысл жизни? Летчик ищет смысл жить?

– Да!

Дмитрий, почему Ши?

– Все просто! Моя фамилия – ШишанОв. И я настолько устал, что ударение ставят на «А», что «обрезал» фамилию. Еще была забавная история: в одной из социальных сетей раньше был уголок, где отображались все друзья и если фамилия не входила, мы видели только ее часть. Меня видели как Дмитрия Ши. Вот и все. Но в основном из-за ударения, конечно.

Если пригласят, приедешь в Омск еще раз? Или не раз.

– Конечно! Я только за!

Евгений Сухотерин в роли Холстомера

«Холстомер» вышел на сцену 3 июля. Инсценировку написал Алексей Еньшин. Почти обо всех режиссерских «шифрах» спектакля мы поговорили с Дмитрием. Осталось поделиться собственным мнением.

Признаться, я готовилась пережить более сильные эмоции. Но, как говорится, мои проблемы, что мне не хватило переживаний. О том, что мы бежим по жизни, как будто «меряя холсты», все было понятно. Что умираем, и нас обряжают в парадные одежды (а нам уже все равно), чтобы мы выглядели прилично – тоже понятно. Что говорим «мое» на то, что никогда не было и нашим не станет – тоже. И время нам не принадлежит, как бы мы не заблуждались. Не случайно, думаю, в спектакле есть веревка, через которую, как через скакалку, прыгает еще молодой Холстомер. «Скакалка» стучит так, как будто часы отмеряют время-срок. А потом этой же веревкой спутывают Холстомера… Бегущее, спешащее время «душит» его. И деревянное «тело» коня – как клетка: «Каково тебе, когда ты мастью не вышел?!»

И мама тебе завязала глаза, рассказывая о будущей жизни. Зачем завязала? Рассказала неправду?

И вроде бы о мерине история… И о жизни нашей. А вроде бы и нет. Может быть маски в моем случае не сработали и легкого погружения не случилось? Ни легкого, ни погружения...

Не о спектакле думала после просмотра. Об исходнике. О повести. О Холстомере.

А Холстомер был прекрасен. Евгения Сухотерина хотелось видеть на сцене больше и дольше. И слушать, слушать, слушать. Слушать, что расскажет его герой, чем поделится.

Если приду на спектакль еще раз, то приду слушать Холстомера в исполнении Евгения Сухотерина. Как будто не закончен был рассказ...

Автор Ирина Мухамадеева

Фото Полины Козловой