В Музее М.А. Врубеля готовят выставку «Лица, полные воинственной отваги…»

Вниманию омичей и гостей города представят героические портреты в русской графике XIX века из собрания музея. Последний раз произведения выставлялись в 2012 году. Экспозиция из 10 графических произведений расположится в фонде русской и зарубежной графики Врубелевского корпуса 11 февраля.

Открытие выставки в канун Дня защитника Отечества – значимое и торжественное событие. Знаменитые личности, представленные на портретах, отличались мужеством и храбростью, защищая Родину. Идея увековечить победу России над наполеоновской Францией в официальных героических портретах воплотилась в 1820-е годы по инициативе императора Александра I. Военная галерея Зимнего дворца включает в себя более трехсот живописных портретов боевых генералов, прославленных ратными подвигами. Большая часть произведений была создана известным английским портретистом Джорджем Доу и его русскими ассистентами Александром Поляковым и Василием Голике.

«Портреты выполнены в английской технике меццо-тинто. Это черно-белое изображение, созданное плавными тональными переходами, отличающееся глубиной и бархатистостью тона, богатством оттенков света и тени. Это техника в России была очень редкой, – пояснила на пресс-показе хранитель фонда русской и зарубежной графики, ведущий научный сотрудник Галина Севостьянова. – А саму коллекцию, которую я продолжала привозить из Санкт-Петербурга и после смерти дарителя – Евгения Михайловича Лавренко, сотрудничая уже с его вдовой, называли омской сенсацией».

Более 3500 единиц хранения, в числе которых и представленные гравюры, поступили в Омск в 80-е годы из ленинградского собрания академика Е.М. Лавренко (1900–1987). К юбилею этого выдающегося ученого, ботаника, географа и приурочена эта выставка. В самом начале Великой Отечественной войны Е.М. Лавренко был направлен в Москву, где продолжил свою научную деятельность, выполняя, в том числе, заказы Министерства обороны как картограф – составлял карты проходимости танковых дивизий на подступах к Москве. В 1945 году был награжден орденом Отечественной войны II степени, в этом же году получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Показ будет открывать знаменитый портрет Александра Васильевича Суворова, выполненный гравером Николаем Ивановичем Уткиным с живописного оригинала Иоганна Генриха Шмидта в 1818 году. Это последнее прижизненное изображение великого полководца и одно из лучших в иконографии генералиссимуса.

В галерее портретов представлен образ фельдмаршала Петра Христиановича Витгенштейна (1768–1843). Победа у деревни Клястицы Витебской губернии (ныне Республика Беларусь) в 1812 году закрыла дорогу французам на русскую столицу и на Псков, за что Витгенштейн был провозглашен «Спасителем Петербурга». После смерти Михаила Илларионовича Кутузова Витгенштейн принял командование русской армией.

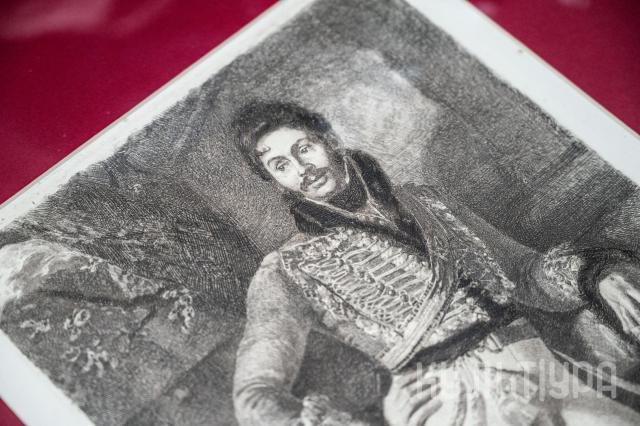

Портретную галерею известных деятелей военной истории продолжат мастера конца XIX – начала XX века. Например, «Портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова», гравированный Владимиром Антоновичем Андреевым с живописного оригинала Ореста Адамовича Кипренского. Персонаж произведения, исполненного за три года до Бородина, стал своеобразным манифестом, эталоном образа героя Отечественной войны 1812 года. Интересно, что около 130 лет считалось, что на портрете изображен известный герой-партизан Денис Давыдов. В настоящее время установлено, что художник запечатлел образ двоюродного брата Дениса — Евграфа Владимировича Давыдова (1775–1823). Друг П. А. Вяземского и Н. И. Тургенева, участник войн с Наполеоном, в 1805 году он сражался под Аустерлицем, в 1807 году получил чин полковника, в 1812 году был ранен под Островном, в 1813-ом произведен в генерал-майоры. На портрете из омского собрания он изображен в форме полковника лейб-гвардии Гусарского полка.

«Чуть позже запланирована ещё одна выставка, посвященная русскому пейзажу. Это большая коллекция живописи Ивана Ивановича Шишкина из личного фонда Евгения Михайловича Лавренко», – поделилась с нами Галина Андреевна.